打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口 宿白 | 日本奈良法隆寺参观记

日本佛教遗迹多渊源于中土,但在流传过程中,为了扩大宗教影响,必然要与当地情况相结合,于是产生自己的特点,从而逐渐形成日本自己的佛教遗迹。这一点我们在考察法隆寺时应予特别关注。西院伽蓝东堂西塔的设计即是一佳例。

宿白(1922—2018),中国历史时期考古学的开创者、奠基者和集大成者,不仅在石窟寺、佛教建筑、版本目录等方面专有所长,而且自北大历史系考古专业成立(1952)之初便开始执教并掌管系内工作,桃李天下,奠定了后段考古的整体格局和方法,2016年曾荣获中国考古学会终身成就奖。代表作有《白沙宋墓》《中国石窟寺研究》《唐宋时期的雕版印刷》《藏传佛教寺院考古》等,是相关专业学者和学生的必读经典。

日本奈良法隆寺参观记

(选自《魏晋南北朝唐宋考古文稿辑丛》)

| 宿白

奈良法隆寺多日本飞鸟、奈良时期遗迹,为研究我国六朝隋唐考古者极应见学之处。二十年前,承高田良信执事长盛情招待,三次参观该寺,惟以时间仓促,走马看花,归来追忆,已感迷离;现据旧日记录整理出下列杂记诸项,不过志鸿爪、备遗忘而已。

奈良法隆寺

一

金堂上层梁架与叉手

1984年1月16日,参观东院梦殿法要讫,绕西院伽蓝一周。近年法隆寺研究者一般多主张持统天皇施入天盖之年——公元693年,应是金堂竣工之时;金堂告竣即续建五重塔、中门和回廊,堂、塔、门、廊皆奈良前期建筑物。

此后,屡经重修,庆长四、五年(1599、1600)和元禄九年(1696)更一再大修缮【1】,此历代修建之迹,日本学人研讨已详。不过若金堂上层四椽栿以上举架高耸之梁架,似非原式。

金堂上层中间三架的脊槫、平梁间和平梁、四椽栿间所立的细长的蜀柱以及歇山两际处的梁架,无论1949年火灾前所见的虹梁式的平梁及其上的瓶式蜀柱,还是修复后,即今天所见的平梁以上的细长蜀柱和窄而陡的叉手,都与回廊虹梁及其上的宽而斜的大型叉手不同,也和建于1053年京都平等院凤凰堂中堂歇山两际所见的粗短叉手不同。

如以我国现存古建筑例之,若上述金堂梁架上部的结构,皆非宋以前形制。或云:今天所见金堂歇山两际处的梁架组织,系仿自玉虫厨子。按厨子是小木作,小木作制度与大木作不同,即以玉虫厨子言,其高而瘦的檐柱与金堂低而壮的梭柱式檐柱大相径庭,亦可以推知。

因此,我们怀疑金堂屋顶坡度向高耸改变,有可能出自庆长或元禄时之大修缮。

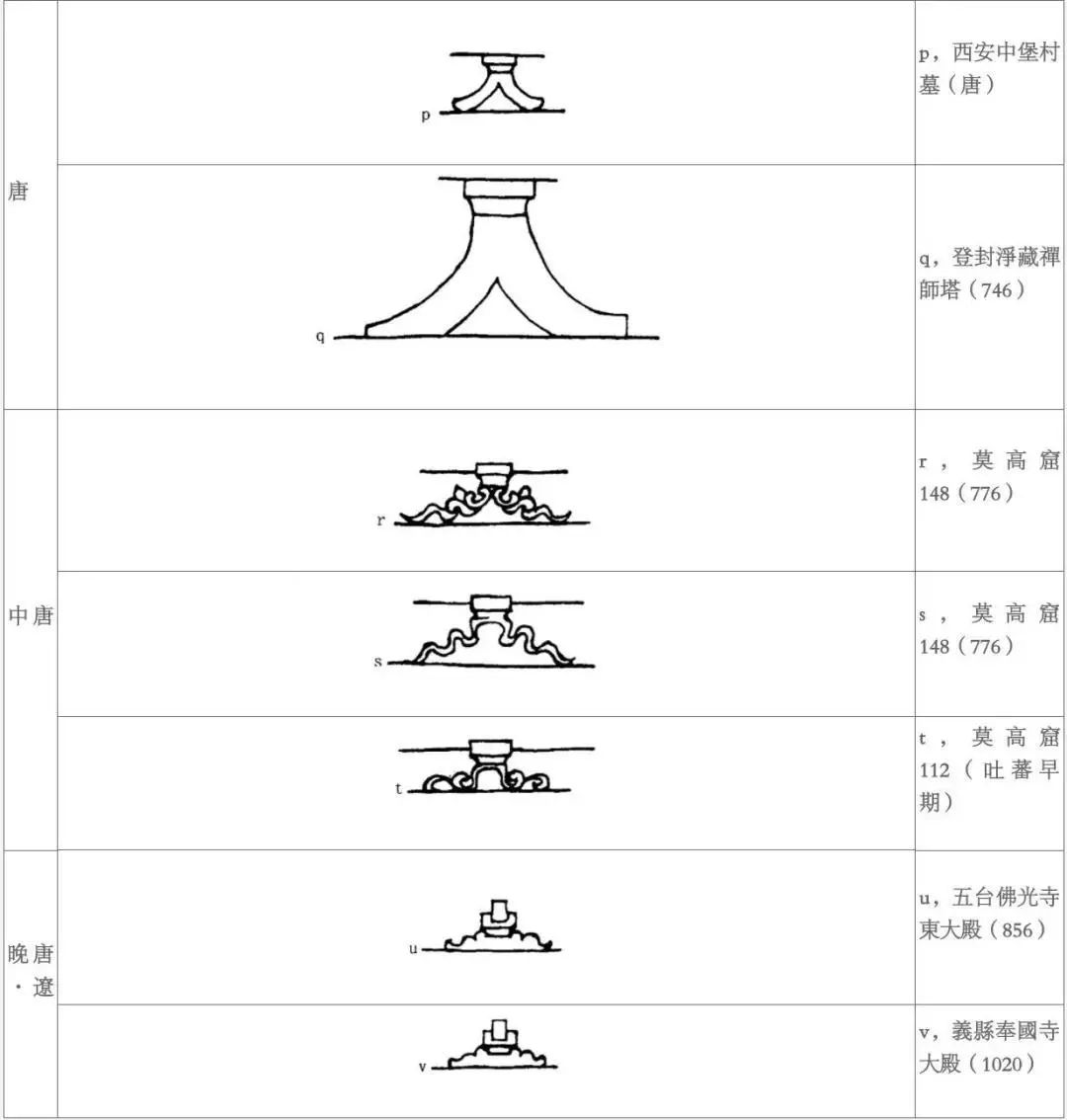

叉手使用于梁架,亦使用于两朵柱头铺作之间,但两者的变化情况有别【2】,前者由宽而斜向窄而陡发展,后者则由斜直向弯曲演变。金堂和中门平座上的叉手,过去村田治郎曾指出与大同云冈石窟所见的斜直叉手不同【3】。

但此种弯曲叉手在我国古建筑中,也还可再分几个变化阶段:南北朝后期已出现明显的曲线和两脚下端略宽的形式;隋、初唐盛行翘脚,有的还向横长发展;开元、天宝流行高身舒脚形式(图一)。

图一 南北朝晚期迄晚唐·辽补间铺作叉手的演变

金堂、中门平座上使用的叉手,与上述最后一种即盛唐式样接近。这种情况,似乎可做出以下两种推测:(一)金堂、中门平座上的叉手系兴建后不久所增置;(二)如果不是后来增置的,结合金堂、中门上下两檐下的铺作中并未使用叉手的情况,估计这两座建筑物兴建的时间,已经接近叉手将要退出铺作的舞台——我国古建筑铺作中废除叉手结构,大约在天宝以后不久,敦煌莫高窟中竣工于大历十一年(776)的第148窟壁画里的叉手已完全装饰化,即是一个最好的证据。

再后,即出现了如大中十年(856)五台佛光寺东大殿四椽明栿上所置的驼峰。驼峰之施于外檐铺作,现知以开泰九年(1020)所建的义县奉国寺大殿为最早。

二

玉虫厨子屋顶和扉绘菩萨

1月27日,幸逢玉虫厨子解体检查的机会,得以详细考察这一宝物。厨子上部为歇山顶小殿,殿顶前后两坡布瓦的情况颇为特殊,即在垂脊、戗脊相接处中断,位于上部即垂脊间的瓦顶较下部即戗脊间的瓦顶高一阶梯。

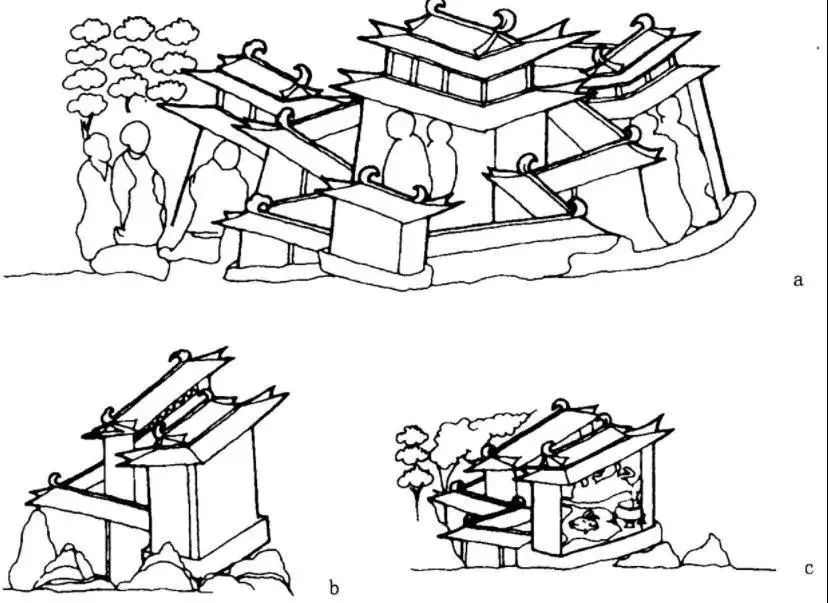

这种屋顶作法,曾见于传公元622年织造的天寿国绣帐中的钟楼和七世纪的百济画砖中的建筑物。见于我国遗物中,以东汉墓所出陶屋、陶楼和画像砖上的建筑物为最早,有名的雅安高颐阙上的四注顶也是分段的作法;此后,又见于六世纪初的北魏石刻和有太和元年(477)铭的铜佛背面线雕的屋形龛上【4】。

但就目前所知,这种屋顶的建筑物,以见于敦煌莫高窟六世纪中期即北周中期壁画中的数量为最多,现以第296窟为例,该窟窟顶和腰壁所绘的本生因缘故事画中绘出这种屋顶的建筑物至少在三十座以上(图二),值得注意的是,这种屋顶的建筑物在莫高窟北周以后的壁画中已不见踪迹。

图二 敦煌莫高窟第269窟北周壁画中屋顶布瓦情况a,窟顶;b,南壁;c,窟顶

其实这种屋顶的建筑物,即是在一般常见的硬山造建筑的四周,再接建一匝一面坡屋顶的建筑物,它是扩展一般建筑物面积的最简便的作法,所以它虽在较高等级的殿堂建筑中消失得很早,但却为民间所沿用,二十世纪五十年代初,这类屋顶的民间草房,我们还在河南许昌一带看见过【5】。

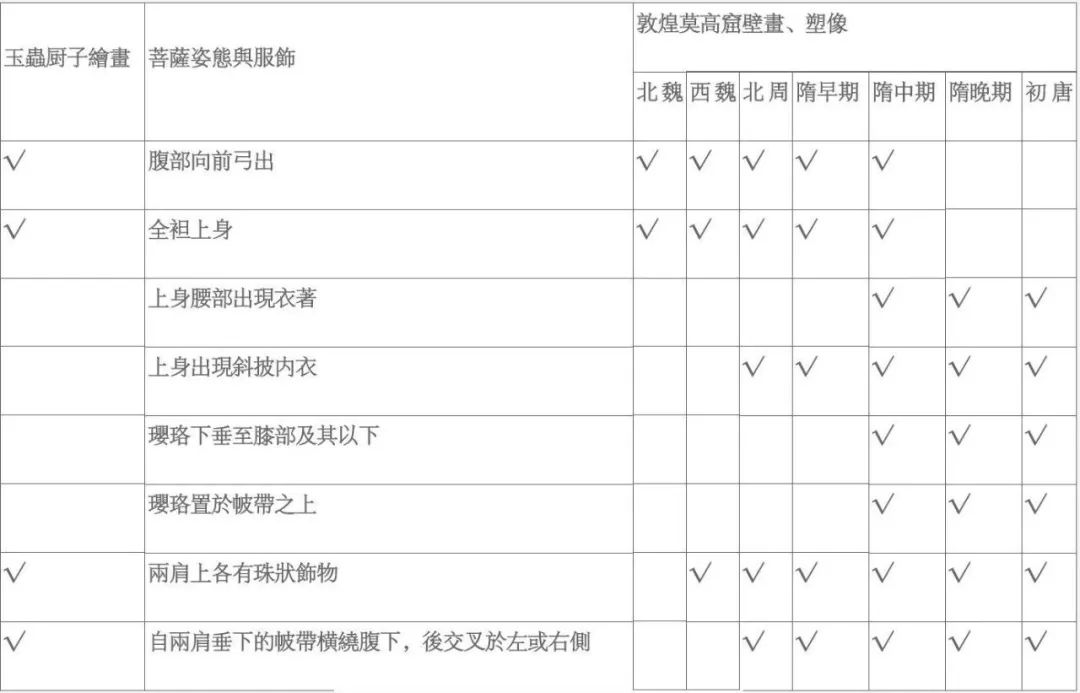

厨子上部的小殿,前、左、右三面设门,各开左右扉。左右两面门扉外面各绘与邻扉相向而立的持莲供养菩萨一身。菩萨的姿态、服饰可与敦煌莫高窟画塑中的菩萨相比较处甚多,举例如下表:

莫高窟现存早期洞窟中的菩萨腹部向前弓出的姿态,较玉虫厨子菩萨更为显著,如第272、275等窟,至隋中期渐趋缓和,如第295窟,与厨子菩萨前弓的情况相似。全袒上身也见于莫高窟早期洞窟;北周晚期已有少数菩萨出现向左斜披的内衣,如第428窟;隋前期情况类似,如第303窟;中期还出现类似围腰的衣着,如第295窟;但上身全袒的数量迄隋中期还占多数;到隋晚期全袒上身的菩萨形象才渐淘汰。两肩上各着一珠状饰物,莫高窟始见于有大统四、五年(538、539)发愿文的第285窟北壁和南壁【6】,其后一直流行到初唐,如第217窟。

图三 敦煌莫高窟第423窟壁画中的菩萨

厨子菩萨服饰最具特征的是帔带的缠绕形式——自左、右肩垂下的帔带,横绕腹下,然后交叉于左或右侧,这种绕式的帔带,系由北魏“X”式帔带演变而来,在莫高窟最早见于北周晚期壁画,如第297窟;盛行于隋早、中期,如第303、305窟和第417、423窟(图三);但自隋早期起,璎珞开始繁缛,有的下垂至膝部,如第301窟和第311、429窟;中期有的还将璎珞置于帔带之上,如第311、427窟,这样就使璎珞的形象更为突出,过去作为菩萨主要服饰的帔带,逐渐退居于次要地位。隋代菩萨服饰这种多种多样的情况,一直延续到初唐,如第390、57窟。根据上面的初步比较,我们认为厨子菩萨的姿态和服饰,与莫高窟隋早、中期的菩萨最为接近。

玉虫厨子

就小殿顶部分段布瓦的结构和殿扉所绘菩萨的姿态、服饰这两项,我们初步考察的结果,认为大体可与我国六世纪后期的遗物相比较。当然,这只能作推测厨子这两项的时代上限的参考,至于进一步研讨它们的絶对年代,则需要考虑日本当时的具体情况,才能做出较确切的论断。

三

金堂壁画和五重塔塑像

1月30日,参观1949年火灾后的金堂壁画原物和蒙特殊优待进入五重塔内部详细考察四面的塑像群。

法隆寺将灾后金堂下层残迹,全部移建到西院伽蓝东侧现仓库院(大宝藏殿院)内北仓之北特建的收藏库(古材仓)内。这种原物不变的保存灾后的重要古代遗迹的措施,是很完善的作法。

在库内,由高田执事长引导,参观了有名的四净土壁画。壁画的时代,日本学术界一般认为绘制于公元697年至711年间【7】,即我国唐武则天神功元年迄睿宗景云元年。如与我国现存遗物比较,法隆寺满月面容的佛像和方宽颜面的菩萨,以及他们共同具有的宽肩雄健的姿体等,都和洛阳龙门石窟潜溪寺(斋祓堂)造像相近;在莫高窟的壁画中,与法隆寺金堂壁画接近的是第322、220、329、332等窟中的形象。

法隆寺金堂壁画

潜溪寺的雕凿,推测在贞观(公元627年至649年)晚期;莫高窟第220窟有贞观十六年(642)造窟题记,第332窟据原存窟内的碑记《李君莫高窟佛龛碑》,知完工于圣历元年(698)。此外,原存西安宝庆寺的一批造像【8】,亦多有与法隆寺壁画相似处,这批造像的年代,有的有长安三年(703)、四年(704)铭。

总之,与法隆寺金堂壁画可以比较的形象,其年代约在七世纪中期迄八世纪初。看来,比上述推定的金堂壁画年代为略早。我国同类造像应是法隆寺金堂壁画摹拟的原型,其时间略为早些是合理的。

五重塔内塑像羣,除后世补制者外,日本学者一般推定原作的年代在公元734年即唐开元二十二年前后【9】。

试以塔内南面弥勒和北面、东面菩萨(包括东面的文殊)塑像与我国遗物比较:南面弥勒与龙门石窟东山擂鼓台中洞后壁本尊有类似处,北、东两面菩萨也和擂鼓台中洞后壁菩萨相似。擂鼓台造像大约雕凿于武则天时期(684年至704年)。

与莫高窟比较,和五重塔南面弥勒接近的是第45窟坐像,与北面、东面菩萨最接近的是第328窟菩萨,其次是第384窟。第45窟和第328窟的时间约在八世纪初,第384窟的时间较晚,大约可迟到八世纪的六十或七十年代。

看来,与五重塔弥勒、菩萨塑像相似或接近的形象,在我国出现当在七、八世纪之际,略早于五重塔同类塑像,这种情况和上述金堂壁画相同。在五重塔塑像中,值得注意的是东面维摩塑像,维摩作凭几端坐姿态,右手所执麈尾作竖立状(麈尾原物已佚,从右拳所遗留的麈尾柄孔可推知原执麈尾的样式),与我国维摩图像多斜倚帐中,手中麈尾或高举如云冈第6窟、龙门宾阳洞和莫高窟第420隋窟,或斜垂如莫高窟第220初唐窟、第103盛唐窟全然不同,但与自北朝以来的老君造像颇为相似。维摩造型摹自老君,不知始于何时何地。

四

法隆寺平面布局

三次参观法隆寺,除了注意金堂和五重塔外,也留心了金堂、五重塔在法隆寺正中佛院的分布位置和现存法隆寺的整体布局。

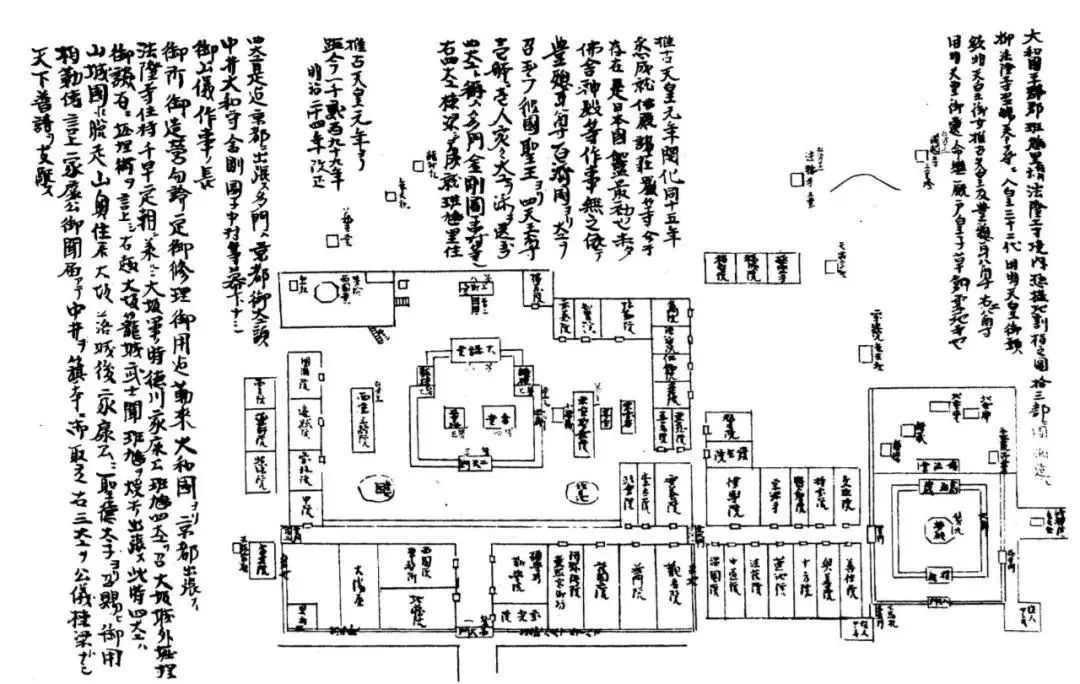

法隆寺平面示意图

法隆寺自东迄西分三大部分,即东院、西院和东、西两院间的大小院落。东院即以前述举行法要的梦殿为主殿的院落。西院是法隆寺的主体所在。从西院内部安排看,似乎还可追溯七、八世纪之际法隆寺重建后大体的设计规模及其遗迹。

法隆寺西院系指该寺南大门和东、西大门范围内的部分。东、西大门内辟一条横街,街南从南大门内向北直抵横街设长巷,并以此长巷为界分左右两部。两部都列置若干所别院及其遗迹【10】(图四)。横街之北的中间部位是寺的主要院落——正中佛院。佛院左右两侧有名为东室、西室的后建的僧坊和圣灵院、三经院。西室西侧、东室东侧都还遗有诸别院的位置【11】。东室东侧诸别院位置之东,隔南北小巷即上述东、西两院间的偏西诸院及其迤北地带【12】,疑是为出家僧俗所置的车马、仓厨、供食、浴厕之所的所谓“供僧院”【13】的位置。

图四 大和法隆寺伽蓝古平面图〔法隆寺所藏·明治二十五年(1892)伊东忠太博士摸写〕(采自《伊东忠太建筑文献·日本建筑の研究》上,图一三)

类似以上法隆寺西院布局(除下述堂、塔并列这一项外)的佛寺,当时并不罕见,值得注意的有如下两种例证:一种如较法隆寺略晚的奈良大安寺(745)和东大寺(752)的遗迹【14】;另一种是唐道宣于干封二年(667)所拟中天竺舍卫国祇洹寺的建置及其附图的情况【15】。

前一种实际上反映了这样的佛寺布局,是当时日本皇室所重视的模式;而大安寺的设计,日本古代文献明确记载是摹写源于祇洹寺的唐长安西明寺的布局【16】。后一种更可说明这种布局与道宣祇洹寺记录有一定的关联,进而显示了该记录在七八世纪的东方佛寺设计中起着某些规范意义。

因此,我们似可估计现在尚存较多早期建置及其遗迹的法隆寺西院,对了解隋唐大中型佛寺的布局,特别对建有众多别院、僧坊以及供给僧俗的设置等所处方位的合理考虑【17】,是具有启示作用的。

位于法隆寺西院横街中间北侧,是周绕回廊只于南面设一中门的寺的正中佛院。中门与回廊北面的讲堂相对,其间院庭内偏东建金堂,偏西建五重塔,这样堂、塔并列于佛院中间的设计,应是前塔后堂(殿)向移塔于佛院外之间的过渡安排。

这样安排,过去曾考虑过可能与河北正定开元寺寺门、佛殿间,东建钟楼、西立方塔的布局有关【18】,后来又考虑和西藏江孜白居寺的东殿西塔相同的设置有某种联系【19】。

其实这两处孤例,经过仔细分析,确有与法隆寺不能对比的因素。前者虽属沿用唐代旧基,但东侧钟楼何以必与佛殿有关?既无实际证物,又无文献记载。后者是十五世纪藏传佛教的建筑物,不仅佛教派系有别,彼此相距的年代也太久远。看来这两种考虑过于着眼形式的相似,而忽略了内涵和时间的差异了。

日本佛教遗迹多渊源于中土,但在流传过程中,为了扩大宗教影响,必然要与当地情况相结合,于是产生自己的特点,从而逐渐形成日本自己的佛教遗迹。这一点我们在考察法隆寺时应予特别关注。西院伽蓝东堂西塔的设计即是一佳例【20】。

此外,若前文所述金堂内四净土壁画的布置(东壁释迦净土、西壁阿弥陀净土、北壁西侧弥勒净土、北壁东侧药师净土)和五重塔底层四面塑像的安排(东面维摩文殊、西面金棺、分舍利、南面弥勒净土、北面涅盘)无论实物图像,抑或文献记载,似乎都在我国找不出先例。因此,我们认为与其推测其来源于外地【21】,不如作创自当地之设想。

圣德太子制定冠位(603)、颁布十七条(604)和以后藤原京(694)、平城京(710)的营造等重要建制,都具有日本自己的特点,并非当时外地原样之移植。参考有关法令、制度方面的情况,我们认为对研讨法隆寺各方面的问题,也会有重要的借鉴意义。

*本文原刊《燕京学报》新15期,2003年

注 释

【1】参看相贺彻夫编《名宝日本の美术》第2卷《法隆寺》首章《法隆寺の历史と美术》和附录《法隆寺史と西院、东院伽蓝の变迁》年表。小学馆,1982。

【2】两朵柱头铺作间作为补间铺作的叉手,自二十世纪三十年代中国营造学社诸先生即名之为人字栱。此构件,1973年承福山敏男先生见告,日本匠师呼作“杈首”。按杈首见《倭名类聚抄》卷十:“杈首,杨氏汉语抄云杈首。”因知其名亦传自我国。杈首《营造法式》卷五作“叉手”,附侏儒柱(蜀柱)下,谓为斜柱之异名,仅施之于平梁上蜀柱两侧。盖盛唐以后,补间用叉手之制已被淘汰,故其名北宋时似已失传,《法式》仅有平梁上叉手之着录矣。

【3】参看村田治郎《支那建筑史よリ见たる法隆寺建筑样式の年代》,刊《宝云》第36册,1946。

【4】参看上原和《增补玉虫厨子の研究》所收《玉虫厨子における錣葺形式の样式史の意味について》,1968。杨鸿勋《建筑考古学论文集》所收《中国古典建筑凹曲殿面发生与发展问题初探》,1987。

【5】参看拙作《从许昌到白沙》,刊《文物参考数据》1956年4期。

【6】菩萨肩上各着一珠状饰物,云冈第二期窟中已偶有之,龙门、巩县等地魏窟中也多有此饰物,但在莫高窟出现较晚。

【7】参看高崎富士彦《金堂壁画について》,刊《金堂壁画·法隆寺》,便利堂,1978。

【8】西安宝庆寺造像原为唐光宅寺遗物。西安现仅存七件,其他现藏日本二十一件(国立东京博物馆东洋馆陈列其中的九件)、美国四件,共三十二件。

【9】参看西川新次《法隆寺五重塔の塑像》,二玄堂,1966。

【10】左部现尚设有西园院、地藏院;右部有弥勒院、宝光院、实相院、普门院。伊东忠太《日本建筑の研究(上)》(龙吟社,1936)所收《法隆寺建筑论》中附刊的1892年伊东据法隆寺藏传绘于日本天正十三年(1585)顷的寺图的摹本上,右部今弥勒院位置为硕学与劝学院,实相院位置为花园院,硕学与劝学、实相两院之间尚有阿弥陀院,普门院之右尚有观音院。(参看图四)

【11】西室西侧尚有宝珠院、中院。伊东附图在此两院之北还有遍照院、圆满院;之西还有西方院、药师院和照□院。东室东侧今细殿、食堂之北和纲封藏之南,伊东附图有弥勒院和宝藏等院;之东即今仓库院自南仓向北迄古材仓诸多藏仓的方位,伊东附图则有自赡养迄多门等一系列别院。(参看图四)

【12】即今西院东大门外街北律学院和法隆寺塔头之一的宗原寺及其以北的位置。

【13】唐释道宣《中天竺舍卫国祇洹寺图经》记祇洹寺“大院有二:西方大院僧佛所居”,东院在“大院东大路之左,名供僧院……”。两院的布置可参看道宣《关中创立戒坛图经》附图,该附图疑摹自道宣原图,从删简南大门内左右的诸多别院和图中殿堂形制等项,皆可推测为唐以后人所补绘者。

【14】从现存遗迹和文献记载观察,两寺与法隆寺最大的差异处,是移建塔于正中佛院外的南方,且建东西双塔。

【15】参看(13)所引道宣两图经。

【16】如《扶桑略记》天平元年己巳(729)记:“(圣武)天皇欲改造大官大寺,为遵先帝遗诏也。遍降纶命,搜求良工。爰有称沙门道慈者奏天皇曰:道慈问道求法自唐国来,但有一宿念,欲造大寺,偷图取西明寺结构之体。天皇闻而大悦,以为我愿满也,勅道慈改造大寺。缘起云:中天竺舍卫国祇薗精舍以兜率天内院为规模焉。大唐西明寺以祇薗精舍为规模焉。本朝大安寺以唐西明寺为规模焉。寺大和国添上郡平城左京六条三坊矣。其宝塔、花龛、佛殿、僧坊、经藏、钟楼、食堂、浴室,内外宇构,不遑具记。二七年间营造既成,天皇欢悦,开大法会,加施三百町之水田,得度五百人之沙弥,即以道慈补权律师,兼赐食封百五十户,褒赏有员,不能具记”。

【17】如贞观二十二年(648)建长安大慈恩寺“凡十余院,总一千八百九十七间,勅度三百僧”(《长安志》卷八)。显庆元年(656)建西明寺“凡有十院,屋四千余间”(《大唐大慈恩寺三藏法师传》卷十)。大历元年(766)建章敬寺“总四千一百三十余间,四十八院”(《长安志》卷十)。

【18】参看梁思成《正定调查纪略》,刊《中国营造学社汇刊》四卷二期,1935。

【19】参看拙作《西藏江孜白居寺调查记》,刊《藏传佛教寺院考古》,1996。

【20】佛寺布局中佛院内由前塔后殿的设计,向移塔于院外的过渡期的安排方式,除法隆寺东堂西塔外,日本尚有橿原市南川原寺遗迹(662~671)所表现的东塔西堂的形制,这显然又是另一种创自当地的实例。

【21】朝鲜半岛近年调查、发掘三国和新罗时代的古寺遗址甚多,亦未见此种东堂西塔的佛院布局。

推荐阅读

魏晋南北朝唐宋考古文稿辑丛

宿白 著

生活 · 读书 · 新知三联书店

===竭诚为读者服务===

原标题:《宿白 | 日本奈良法隆寺参观记》

阅读原文

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口